「我が巨人軍は永久に不滅です!」、故・長嶋茂雄さんが引退セレモニーで残した言葉はとても有名ですね。その長嶋さんが67歳のときにかかったのが脳卒中の1つである脳梗塞。幸い一命は取り留めたものの、罹患後は片麻痺の後遺症が残りました。そんな脳梗塞は、早期の発見・治療により健康な状態を取り戻すことも可能です。今回は診療放射線技師の視点から、脳卒中についてお話を伺いました。

今回お話をお伺いした先生

森ノ宮医療大学 医療技術学部 診療放射線学科 教授/診療放射線技師 船橋正夫 先生

熊本大学大学院 保健学教育部 博士課程修了(保健学)。専門は放射線技術学、医用画像工学、医療画像情報学、放射線管理計測学。研究テーマは「医用画像工学におけるデジタル画像処理に関する研究」ほか。大阪府立急性期・総合医療センターでの勤務等を経て、2020年4月より現職。

脳卒中とはなにか? 症状と治療法

脳卒中とは脳内血管の障害により、脳の機能の一部が失われたり、機能が低下したりする病気で「脳梗塞」「脳内出血」「くも膜下出血」の3つの疾患があります。いずれも頭痛、呂律が回らない、失語、片麻痺などの症状、場合により意識障害等があらわれます。

脳卒中は致死率の高い疾患であり、人口10万人当たりの粗死亡率データ(※)では男性の場合、39歳以下では低値(2.4)ですが、年齢が上がるほど死亡率は高くなり、70代では高値(371.4)となっています。回復や後遺症の有無、再発リスク等は、重症度、梗塞・出血が起こる部位、治療開始の早さ、患者さんの年齢、健康状態などによって大きく異なります。

厚生労働省「脳血管疾患の性・病類・年齢(10歳階級)別粗死亡率」表

※人口が10万人のとき、脳卒中で死亡する人数。

■ 脳梗塞

脳梗塞は脳血管が詰まり、その先の血管に血液が届かない状態が生じることで酸素や栄養が不足し脳の細胞が壊死します。詰まる=血栓ができている状態であるため、治療としては血栓を除去することになります。点滴で血栓溶解剤を入れて血栓を溶かす方法(tPA)や、血管にカテーテルと呼ばれる管を挿入して血栓を取る(吸引する・ステントリトリーバーを用いて絡め取る)ことで、詰まった箇所より先の血管に血液の流れが再開するよう治療します。カテーテル治療を行う場合、診療放射線技師は治療がスムーズに進むよう、あらゆる角度の3次元的画像を表示したり、カテーテルの誘導をしたりとサポート業務を担います。実際のカテーテル操作は医師が行います。

■ 脳内出血

脳内出血は脳内の血管が破れて出血することで、もともと加齢等により血管が脆くなっている場合などに起こる疾患です。高血圧症や生活習慣での塩分過多、飲酒、睡眠不足、そのほか強いストレス等による血圧の急な上昇で血管の薄い部分が破れて出血が起こります。発症時は、出血が進まないように血圧を下げることが第一。血圧降下剤を使用し、出血が広がらないよう安静にします。出血部位の範囲(大きさ)など状態によっては、開頭手術を行うケースもあります。

■ くも膜下出血

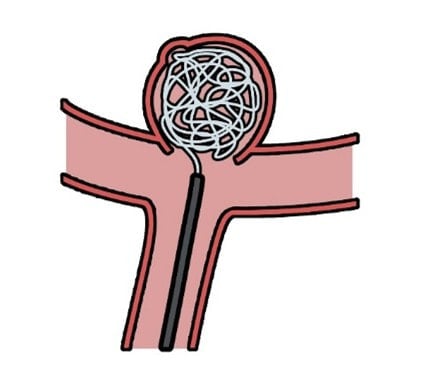

くも膜下出血は、脳の表面を覆っている膜(くも膜)の下で、動脈瘤(動脈の一部が風船のように膨らんだもの)が破裂し血液が流出すること。この破裂により血液が脳を圧迫。発症すると一気に脳全体に圧力がかかるため、バットで殴られたような強烈な頭痛や吐き気が即座にあらわれます。早期に診断して開頭手術を行うことが重要で、症状が治まるとカテーテルを用いて動脈瘤の再破裂を防ぐコイル塞栓術治療(脳動脈瘤の中をコイルで満たし血液が流れ込まないようにする方法)などを施します。

コイル塞栓術治療のイメージ。コイルを血管内に入れ、当該箇所に血液が流れ込まないようにします。

コイル塞栓術治療のイメージ。コイルを血管内に入れ、当該箇所に血液が流れ込まないようにします。

治療が遅れるほど脳へのダメージが大きくなり、突然死や重篤な後遺症があらわれるリスクも高まります。しかし、早期発見・治療を行うことで、これまでと変わらない状態を取り戻すことが可能です。ゆえに「Time is Brain!脳を守るには、時間が最も重要!!」といえます。

画像診断で使用するCTとMRIって?

脳卒中の診断には画像が必須。それぞれの撮影には強みや特徴があります。

■ CT:コンピュータ断層撮影(Computed Tomographyの略)

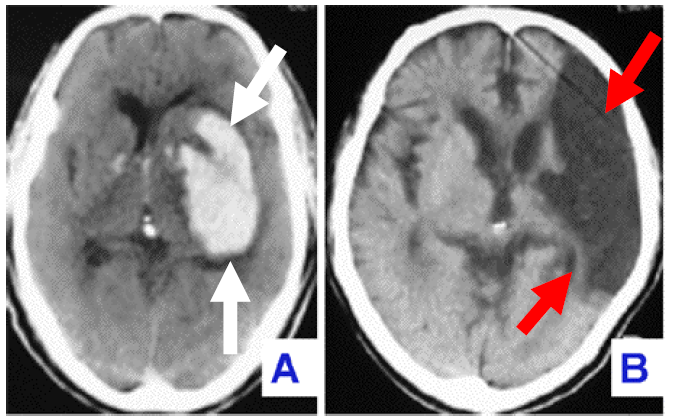

脳卒中が疑われる場合、まずCTを行うケースが多いです。これは撮影が最短で1分程度と短時間で可能であり、使用の制約が少ないため。さらに、CT画像では、出血か梗塞かを早期に判別可能で治療方針を迅速に決定できます。CT装置はX線(放射線の一種)を出しながら、高速で頭部を1周することで360度のデータを収集。コンピュータで画像を構築することで、断層(頭を水平に輪切りしたような画像)撮影ができます。

A:CTで撮影した脳内出血の画像白矢印で示した白くなっているところが出血

B:CTで撮影した脳梗塞の画像赤矢印で示した黒くなっているところが梗塞

■ MRI:磁気共鳴画像診断装置(Magnetic Resonance Imagingの略)

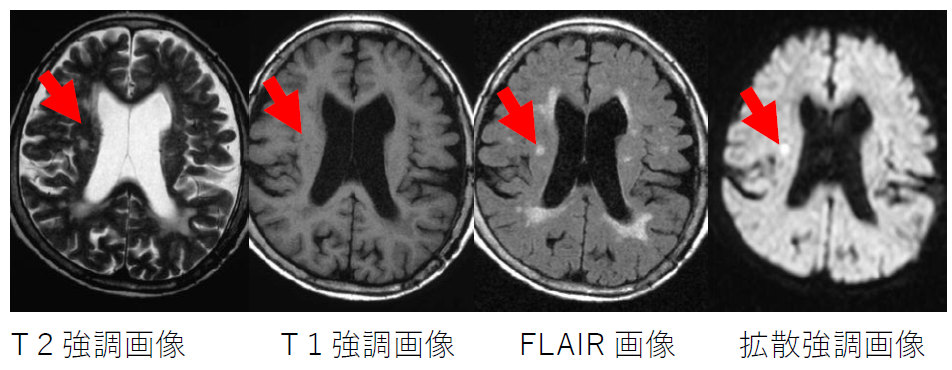

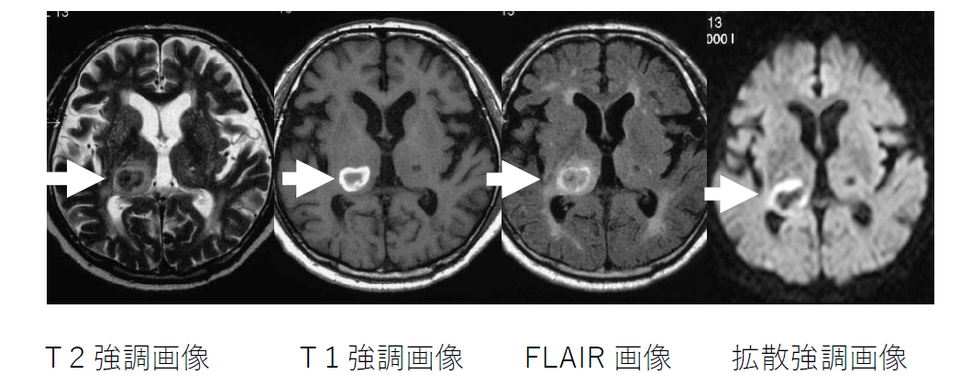

まずCTで出血の有無を確認し、症状が落ち着いてからMRIを行うケースが多いです。設定を変更するとCTよりも様々な種類のコントラストの画像が得られ、精度の高い診断ができます。しかし、工事現場のような騒音が特徴で、最短(最新装置)で5分程度かかるといった特徴もあります。(通常検査は15~30分。)さらに、身体の震えがあり静止状態を保つことができない場合には、撮影が難しいこともあります。

MRIで撮影した脳内出血の画像 白矢印の範囲が出血。画像によって全く異なるコントラストを呈している

船橋先生によると「MRIを考えた人は天才や!」とのことで、非常に複雑かつ高度な技術により撮影されています。詳しいことは省略しますが、磁石の力を用いて人体にある水素原子の挙動の変化を撮影しているそうです。なお、磁力は人工内耳や心臓ペースメーカ ーを使用している患者さんには、誤作動が生じる可能性があるため注意が必要。

MRIで撮影した脳梗塞の画像 赤矢印の小さな点が梗塞

簡単にいうと、X線 を使って絵を作るのがCT、磁石の力を使って絵を作るのがMRI。そして、これらの機器を駆使して画像を作るのが診療放射線技師です。

(関連記事)

【医療の仕事に迫る!】放射線を用いて患者さんの診断・治療に貢献!診療放射線技師って?

予防的治療で発症前に先手を打つ!

脳卒中はある日、急に言葉が出ない、片麻痺で転倒する等の症状があらわれるケースがほとんど。これを防ぐために、脳ドックを受けてみましょう。多くはMRIを使用して画像診断を行います。頭部に血管が細くなっている(狭窄(きょうさく))部位があるか、脳動脈瘤があるか、といった異変を見つけることが可能です。発見したらリスクに対して、あらかじめカテーテルを用いた予防的な治療を行うことができます。

加えて、高血圧や動脈硬化などは脳卒中の危険因子といわれています。健康でいられるよう、生活習慣を見直すことも肝要ですね。

船橋先生は「医療スタッフがどこに何が起きているのかを迅速に知ることが重要で、医師の診断を助けるわかりやすい画像情報を提供して、患者さんが安全に最善の治療を受けられるよう努めるのが診療放射線技師の役割」とおっしゃっていました。

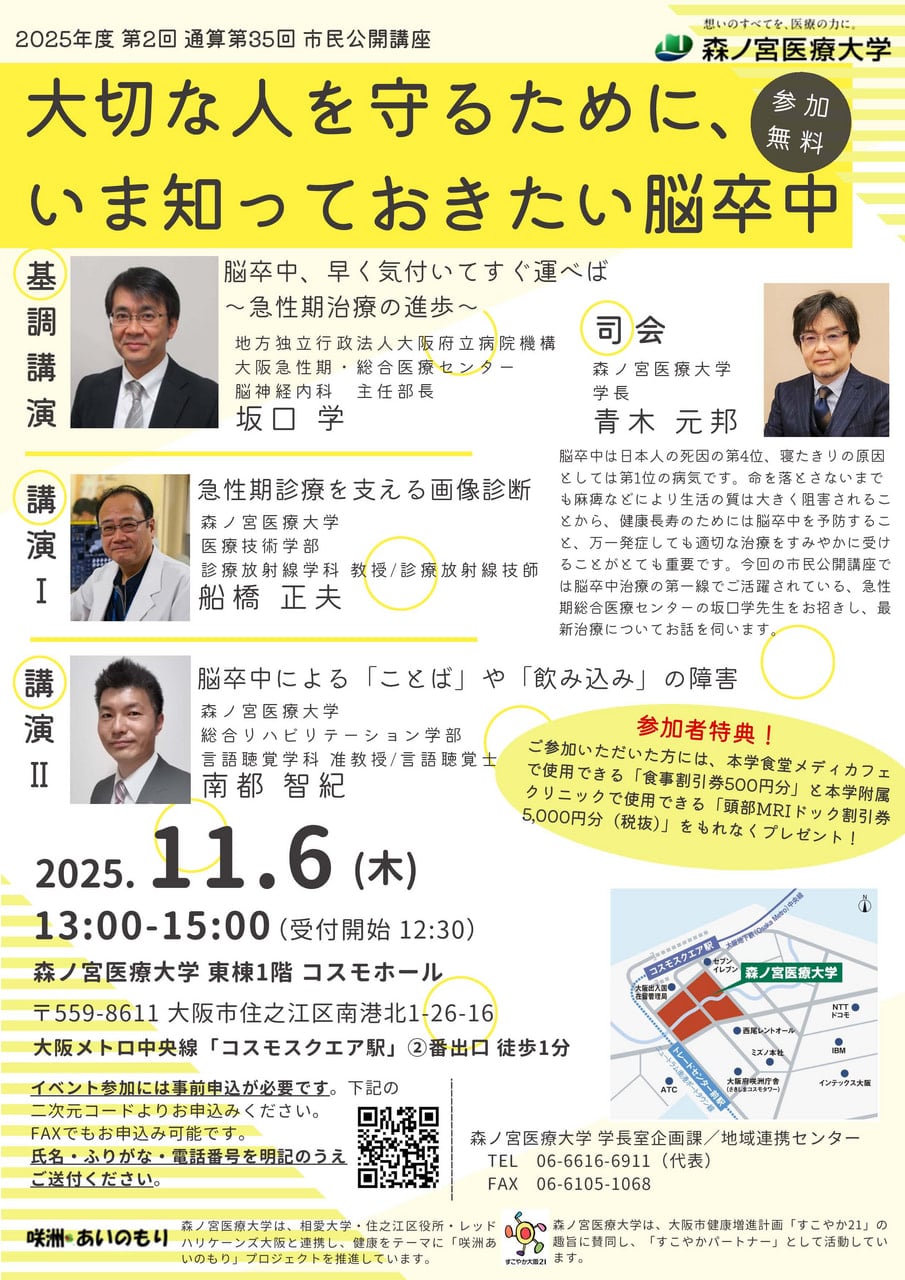

今回のテーマ「脳卒中」について、11月6日に市民公開講座を開催します!もっと詳しく知りたいと思った方は、ぜひご参加ください!!

2025年度 第2回 森ノ宮医療大学市民公開講座 開催概要

開催日時:2025年11月6日(木)13:00~15:00(受付12:30~)

参加ご希望の方は、お申込みをお願いいたします。

開催場所:森ノ宮医療大学 東棟1階 コスモホール

テーマ :大切な人を守るために、いま知っておきたい脳卒中

基調講演:地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター 脳神経内科 主任部長 坂口学

講演Ⅰ :森ノ宮医療大学 医療技術学部 診療放射線学科 教授/診療放射線技師 船橋正夫

講演Ⅱ :森ノ宮医療大学 総合リハビリテーション学部 准教授/言語聴覚学科 言語聴覚士 南都智紀

この記事についてのご感想やご質問があれば、ぜひInstagramのコメント欄で教えてください!みなさんのコメントをお待ちしています✨

セラピア | Instagram

【この記事を書いた人】

はくまい

美味しいごはん(とお酒)が大好き!ごはんのために働き、ごはんのために眠る!!今日もカロリーと幸せを噛みしめ、数字より気持ちで生きる30代おなご。