「腕を上げると途中で違和感がある」「洗濯物を干す時に肩が痛い」。

そんな“肩の違和感”が続いている方は、インピンジメント症候群の可能性があります。

今回は森ノ宮医療大学 IPEセンターの朝倉先生にお話を伺い、さらに超音波エコーで実際に肩の内部を観察。

“肩の中で何が起きているのか”をリアルに可視化しながら、この症状を紐解きます。

今回お話をお伺いした人

森ノ宮医療大学 IPEセンター副センター長 朝倉 智仁 先生

森ノ宮医療大学 IPEセンター副センター長 朝倉 智仁 先生

森ノ宮医療学園専門学校 柔道整復学科・鍼灸学科卒業。森ノ宮医療学園専門学校教員を経て、2021年6月森ノ宮医療大学に着任。2023年8月より現職。応急手当普及員として森ノ宮医療大学ライフサポート部の顧問を務めるほか、柔道整復師・鍼灸師・歯科技工士などの資格を有しマルチに活躍中。

<関連記事>森ノ宮医療大学ライフサポート部はこちらの記事で紹介しています

9月9日は救急の日~命を守るBLS(一次救命処置)を学ぶ

インピンジメント症候群とは?

肩は360°自由に動かすことができますが、実は非常に複雑な構造をしており、6つの関節が連動して動きを生み出しています。

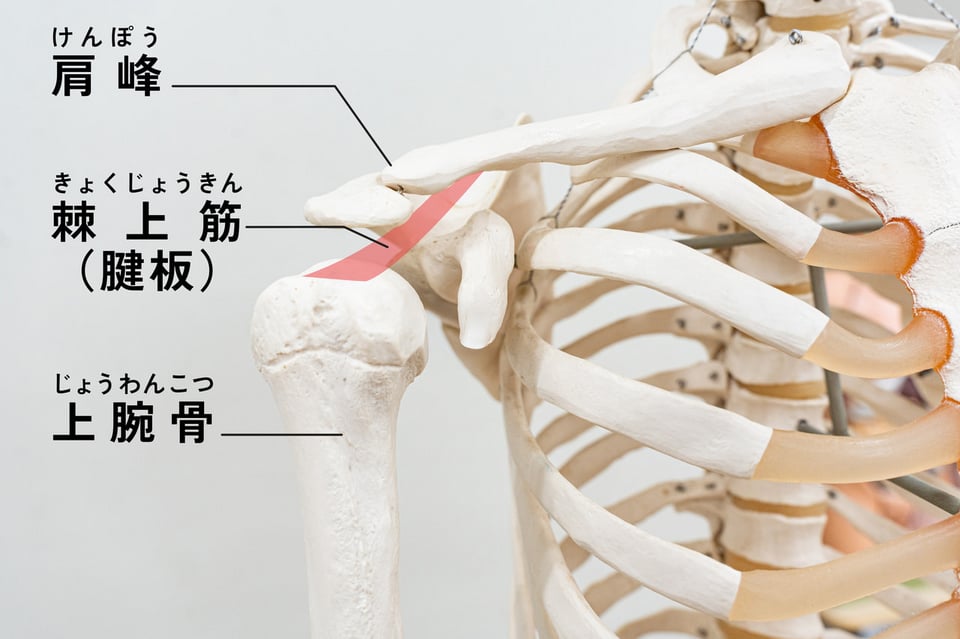

肩の解剖図/第2肩関節

肩の解剖図/第2肩関節

その中で、上腕骨(じょうわんこつ)と鎖骨(さこつ)肩側の端部分(以下、肩峰 (けんぽう))に位置する、第2肩関節(肩峰下関節)と呼ばれる部分に、腱板(※1)や滑液包 (※2)などが挟まれ衝突することをインピンジメントと呼び、これによって痛みや炎症を起こすのがインピンジメント症候群です。

※1筋肉が腱に変化し、骨とつながる部分。今回の内容では主に、棘上筋 (きょくじょうきん)と上腕骨がつながる部分をさします

※2骨や筋の間、皮膚と骨の間などに存在し、互いの摩擦を軽減する役割を果たす、滑液が入った袋状の構造

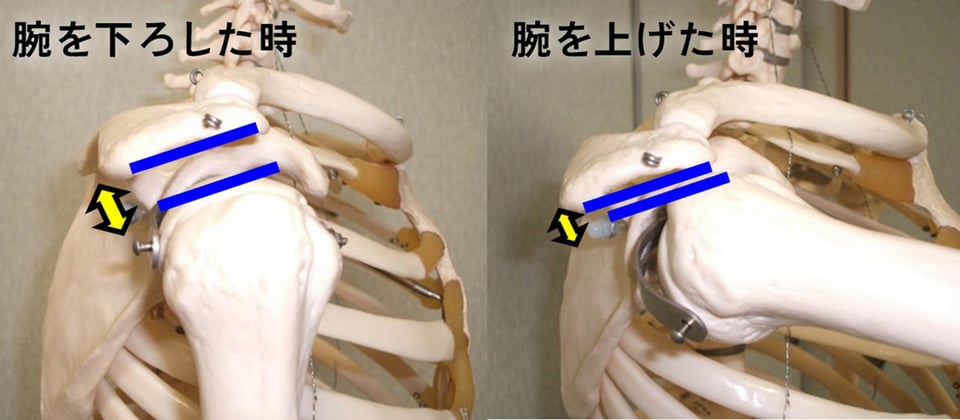

肩の動き。腕を上げることでスペース(青線の距離)が狭くなるため、腱板が挟まれやすい構造になっています

肩の動き。腕を上げることでスペース(青線の距離)が狭くなるため、腱板が挟まれやすい構造になっています

痛みの部位がはっきり分からない場合は、包括的に“インピンジメント症候群”と呼びます。あまり聞きなれない病名ですが、肩の痛みはこれに該当することがほとんど。

なお明確に損傷部分が分かる場合は「腱板損傷」など具体的な診断が下ります。

肩関節が動く様子をエコーで覗いてみました(健康な肩)

五十肩との違い

肩の痛みと聞くと、「五十肩」を思い浮かべる方も多いでしょう。

実はこれも正式な病名ではなく、医学的には「肩関節周囲炎」と呼ばれる、肩の痛みを表す包括的な名称です。海外ではフローズンショルダー(Frozen Shoulder/凍結肩)とも呼ばれています。

インピンジメント症候群が慢性化・悪化すると、肩関節の安定性が低下しますます腱板が傷ついてしまいます。

そのような状態で何十年もすごすことで、強い痛みが発生したり可動域が制限されて固くなったりするのが五十肩(肩関節周囲炎)です。

そのため、痛みが出始めた段階で早めにケア(後述)を始めることが鍵になります。

余談ですが五十肩は、この状態が50代の人に起こりやすいことから、そう呼ばれるようになりました。一方で、40代で同様の症状が現れた場合は「四十肩」と呼ばれますが、医学的にはどちらも同じ病態です。

医療現場では「50代の方に“四十肩ですね”と言うと少し嬉しそうにされることもある」と言われるそうで、どこか日本らしいユーモアのある呼び名ですね。

ペインフルアークサインでセルフチェック

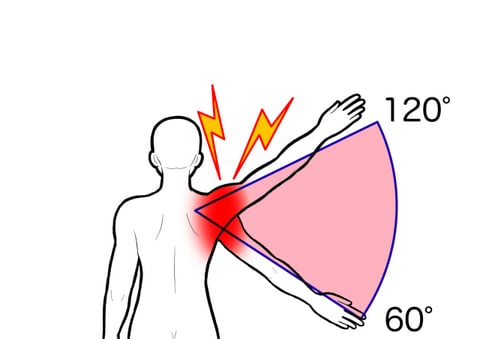

ご自宅でも簡単に確認できるインピンジメント症候群のチェック法が「ペインフルアークサイン(painful arc sign:有痛弧徴候(ゆうつうこちょうこう))」という検査法です。

腕を真横よりやや前方にゆっくり上げていき、60〜120°の範囲でだけ「ズキッ」と痛みを感じる場合はインピンジメント症候群の可能性があります。

ペインフルアークサイン

ペインフルアークサイン

肩甲骨は肋骨に沿って、やや斜め前方に向かって位置しています。

そのため本来であれば、その延長線上に沿って腕を上げると痛みが出にくい構造になっています。

日常生活やスポーツでも、この正しい“肩甲骨の向き”を意識することが、ケガ予防になります。

リスク要因-姿勢の悪化や筋力バランスの崩れ-

現代人に多いとされる猫背や巻き肩。この姿勢が続くと、肩甲骨の動きが制限され、腱板が挟まりやすくなります。

デスクワーカーやスマホ使用時間が長い人は特に注意が必要です。

また身体の深部に位置するインナーマッスル(棘上筋もその一つ)は、アウターマッスル(三角筋など)と比べると衰えやすいため筋力バランスの乱れが発生しやすく、このことが肩の動きの連動性が崩れる要因になっています。

右肩を正面から見ています

右肩を正面から見ています

さらに、筋力トレーニングを行う際も注意が必要です。

三角筋は見た目の変化が出やすいので意識的にトレーニングされがちですが、実は肩の安定性を支える役割を持つ腱板を構成する4つの筋肉(棘上筋がその一つ)の方が重要。

ここが弱ると、三角筋だけで腕を上げようとしてさらに肩のバランスが崩れ、腱板が挟まれやすくなります。

次項で紹介するエクササイズを行い、インナーマッスルを鍛えましょう。

うちわで改善⁉簡単なトレーニング方法をご紹介

それではインピンジメント症候群の防止・改善に効果的な、インナーマッスルの強化方法をお伝えします。

朝倉先生おすすめの方法は「うちわ運動」。

肘を直角に曲げ、“BBQの火起こしをするように”動かします(左右に仰ぎ、灰を飛ばさないイメージで)。

行きと帰りの両方で空気の抵抗を感じるのがポイント。

運動強度は高くありませんが、その分回数を多く行うことで確実にインナーマッスルに効いています。

ただし、強い痛みがある場合や、数週間たっても改善しない場合は整形外科を受診しましょう。

まとめ

「肩の痛みは年齢のせい」とあきらめているあなた。実はそれ、姿勢の乱れや筋肉のバランスが崩れていることが原因かも。

朝倉先生おすすめの「うちわ運動」を地道に行い、痛みのない身体を取り戻しましょう。

この記事はいかがでしたか?みなさんの肩のお悩み、エピソードなどがあればぜひ、Instagramのコメント欄で教えてください!たくさんのコメントをお待ちしています✨

セラピア | Instagram

【この記事を書いた人】

カツオ

三度の飯より釣りが好き。三度の飯は麺が好き。な元サッカー審判員(ギリギリ30代のアラフォー男)