高齢の方がおもちを喉に詰まらせて窒息死してしまった...そんなニュースを新年に耳にしたことのある方は多いのではないでしょうか。毎年注意喚起はされていますが、何名かの方が同様の事故で亡くなっています。

みんなで過ごす楽しいひとときに悲しい事故が起きないために、言語聴覚士の先生に年末年始の食事で気を付けるべきポイントを聞いてきました!

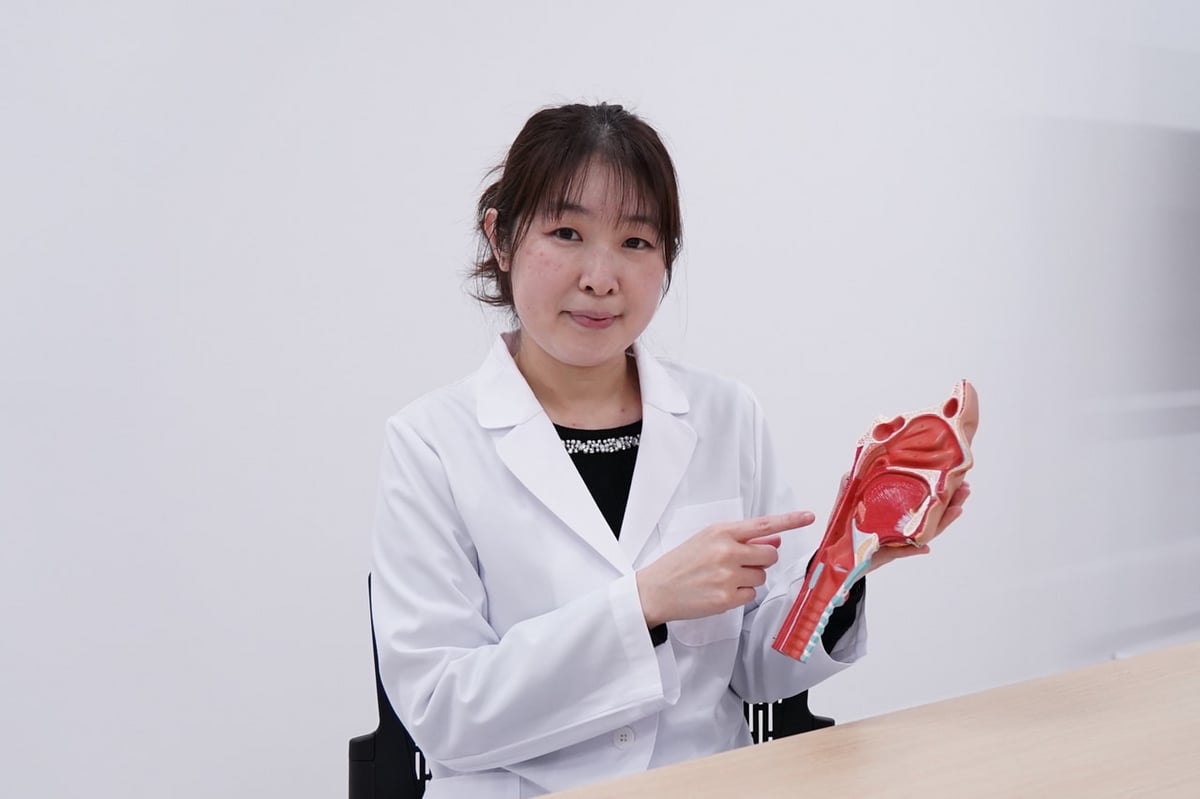

今回お話をお伺いした人

森ノ宮医療大学 総合リハビリテーション学部 言語聴覚学科

講師/言語聴覚士 芝 さやか 先生

姫路獨協大学医療保健学部言語聴覚療法学科を卒業、大阪保健医療大学大学院 保健医療学研究科保健医療学専攻で修士(保健医療学)を取得。一般財団法人神戸在宅医療・介護推進財団 神戸リハビリテーション病院、地域リハビリテーションセンター、しあわせ訪問看護ステーションでの勤務を経て2024年4月より現職。

研究テーマ:地域言語聴覚療法

なぜ年末年始に食事が原因で起こる事故が増えるの?

食事が喉に詰まる原因は、食べ物の種類や食べ方、食べるスピードなどさまざまです。年末年始は日ごろ食べないものを普段と違う状況で食べることが増えるため、毎年事故が頻発しています。

詰まりやすい食べ物の代表例は、なんといってもおもちです。噛み切れずにかたまりで飲み込んでしまうことが多いため詰まりやすく、粘り気の強さゆえに一度喉に張り付いてしまうとなかなか離れません。他にもおせち料理に入っているごぼうや蓮根など繊維質を多く含む食材、ぷりっとしていて嚙み切りにくい海老も喉に詰まりやすい食材です。

また、人は自分が安全に食べられる量を無意識に判断して食事を口に運んでいます。年末年始の集まりでは大人数で話したりお酒を飲んだりしながら食事をすることが多いため、口に入れる量やタイミング、スピードを誤ってしまい、食べ物を喉に詰まらせるリスクが高まります。

おいしく安全に食べるための工夫・ポイント

喉に詰まりやすい食べ物は、調理法を工夫することでそのリスクを軽減することができます。ごぼうや蓮根などの繊維質が特徴的な食品は繊維質を断つように隠し包丁を入れる、海老など嚙み切りにくい食材は小さく切る、豆は皮を取り除く、などです。また、おもちは喉に詰まりやすい食べ物の代表格ですが、例えばお雑煮で食べるときにはおもちを焼く(嚙み切りやすくなります)・市販のしゃぶしゃぶもちを切って入れるなどの方法を用いると食べやすくなります。また別の食材を使った代用餅の作り方もインターネットで調べられるため、工夫して楽しんでみてくださいね。

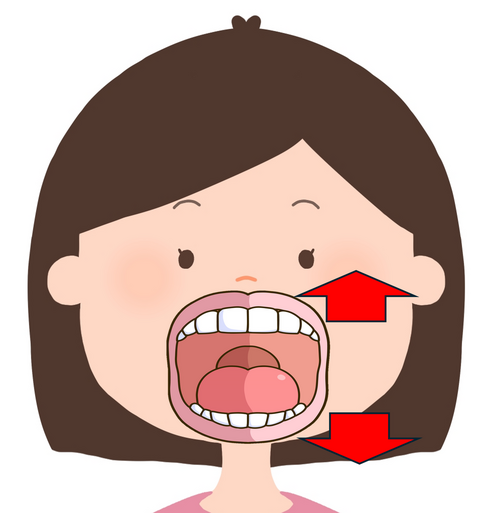

他にも、「自分は安全に食べられる!」と過信しすぎないことも大切です。近年では、10代の方もおもちを喉に詰まらせる事故で亡くなっています。また、ものを噛むための咀嚼力、飲み込むための嚥下力は40歳を過ぎると低下し始めます。食べるために必要な顎や喉の筋力を鍛えることを日ごろから意識し、安全においしく食べることをめざしましょう。

▶▶嚥下をするための喉の鍛え方はこの記事をチェック!

「かみかみごっくん」その機能衰えていませんか?嚥下を知って鍛えよう! | セラピア | 森ノ宮医療大学

もし食べ物がのどに詰まってしまったら?

では、万が一食べ物が喉に詰まってしまったらどのように対処すればいいのでしょうか。

ケース1:詰まっている食べ物が外から見えている時

とにかく食べ物を掻き出しましょう。掻き出す時に手を嚙まれてしまう危険があるため、下の歯にタオルを載せておくのが望ましいです。

ケース2:詰まっている食べ物が外から見えない時

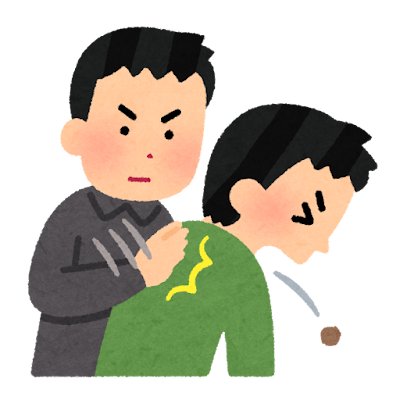

まず救急車を呼びましょう。その後、食べ物を喉に詰まらせている本人を座った姿勢(立っていてもOK)のまま顔を下に向け、背中を勢いよく叩いてみてください。

それでも異物が出てこなければ、本人のお腹に背後から手を回してみぞおちの辺りにこぶしをあて、そのこぶしを手前に向けて勢いよく突き上げるハイムリッヒ法(腹部突き上げ法)を試してみましょう。

まとめ

ここまで食べ物を喉に詰まらせないための注意点や詰まらせてしまった時の対処法を紹介しましたが、事故を恐れて食事が楽しくなくなってしまったら本末転倒です。近年では介護食品や調理器具も進化しており、嚥下力・咀嚼力が弱い方向けのおせちやブレンダーなどおいしさそのままに繊維質を壊す器具なども登場しています。

便利な商品も活用しながら、おいしく楽しい年末年始を過ごしてくださいね。

この記事についてのご感想やご質問があれば、ぜひInstagramのコメント欄で教えてください!みなさんのコメントをお待ちしています✨

セラピア | Instagram