救急医療や応急手当の大切さを多くの人に知ってもらうことを目的に9月9日に制定されたのが「救急の日」です。ある日突然、自分の大切な人が倒れてしまったら。そんな時、自分にできることは何でしょうか。今回は、救命率を高めるために私たちができるBLS(一次救命処置)について、応急手当普及員の朝倉先生にお話を伺いました。

今回お話をお聞きした人

森ノ宮医療大学 IPEセンター 副センター長/ライフサポート部 顧問/応急手当普及員

鍼灸師・柔道整復師・歯科技工士 朝倉 智仁先生

森ノ宮医療学園専門学校 柔道整復学科・鍼灸学科卒業。森ノ宮医療学園専門学校教員を経て、2021年6月森ノ宮医療大学に着任。2023年8月現職。大阪マラソンのAED救護ボランティアとして毎年参加。本学近隣小中学校の防災訓練にて救命講習を担当。

BLS(Basic Life Support)とは?

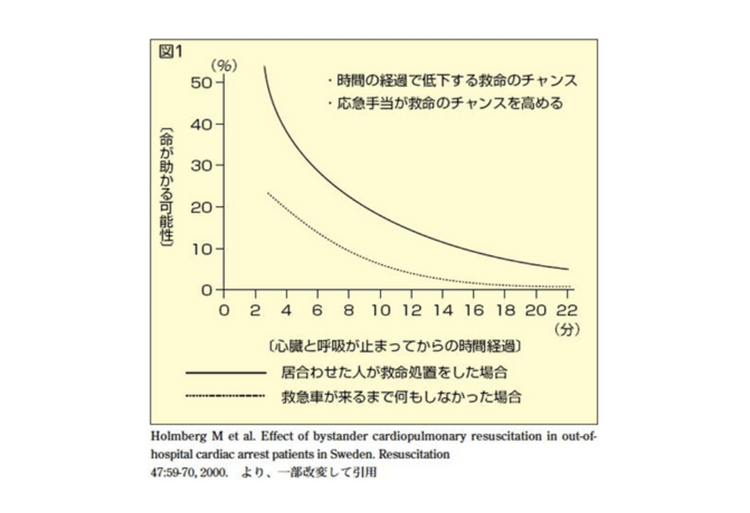

BLS(一次救命処置)は心肺停止や呼吸停止に対して、専門的な医療機器を使わずに行う初期の救命処置です。胸骨圧迫、人工呼吸、AED(自動体外式除細動器)の使用で、脳や臓器への酸素の供給を保ち、救命率を高めます。心肺停止から1分ごとに生存率は約10%低下し、救命率は10分で5%程度まで下がります。救急隊が現場に到着するまで約8〜10分かかるため、その間の対応力によって命を救えるか大きく左右します。

BLSによる社会復帰率

救命処置は回復後の社会復帰も大切な目的です。脳が無酸素状態で生きられるのは3~4分程度。だからこそバイスタンダー(発見者)の行動や技術が重要になってきます。ある調査では、救急隊到着までAEDを使用しなかった場合と、バイスタンダーが使用した場合では、社会復帰率に約2倍の差が出たという結果も。次項で紹介するBLSの手順をしっかり理解し、いざという時に実践できるようにしましょう。

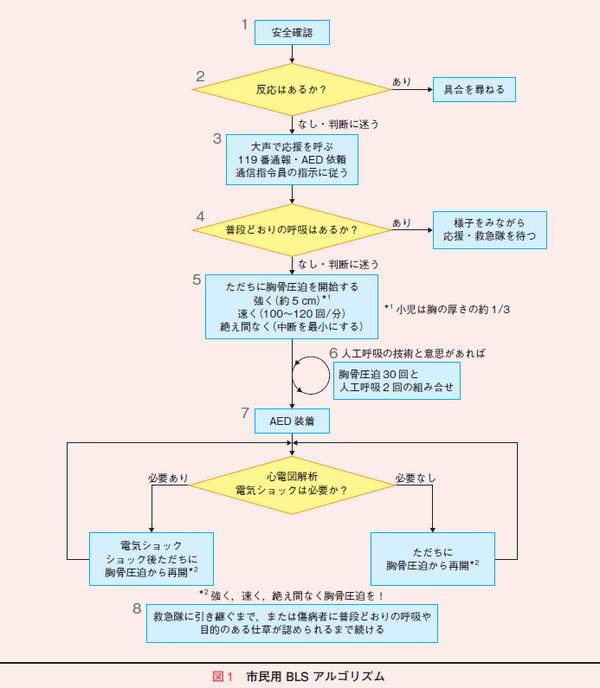

BLSの手順

(1)安全確認

周囲の安全(交通、火災、落下物等)を確認する。

※ただし、救助者自身の安全確保が最優先。危険がある場合は消防や警察の到着を待つ。

※傷病者に頸椎損傷の疑いがある場合は動かさない。目視で判断できないことが多いため、迷ったら安全を確保した上で、その場で処置する。

(2)反応・意識の確認

傷病者の両肩を軽く叩き、「大丈夫ですか?」と大声で呼びかける。

反応が無ければ次へ。

※両肩を叩くのは片麻痺になっていることがあるため。頚椎損傷の恐れがあるため激しく揺さぶるのは避ける。

(3)119番通報、AEDの依頼

周囲の人に119番通報とAEDの手配を依頼する。

※この時「眼鏡をかけているあなたは119番通報を…」と具体的にお願いする。

※一人の場合は119番通報をし、通信司令員の指示に従う。処置を進められるようスピーカーで話す。

(4)呼吸の確認

➀目視で胸の上がり下がりを確認する。(わからない場合は胸に手を当てる)

②判断は10秒以内に行う。

③正常な呼吸ではない、判断に迷う場合は心停止と判断し次へ。

(5)胸骨圧迫

BLSで最も重要なのが胸骨圧迫。「強く・速く・絶え間なく」で質の高い胸骨圧迫を行いましょう。

① 体の真ん中と乳頭(わからなければ両脇)を結んだ位置に手の付け根を置く。

② 肘を伸ばし、手首は90度にして、胸骨圧迫を開始

③ 強く「深さ5cm」、速く「1分間に100~120回のテンポ」、絶え間なく「中断を最小限に」行う

※テンポの目安

・「もしもし亀よ~♪」の歌

・AEDから鳴る「ピッ、ピッ」という音。起動すると鳴り始める。

〈ポイント〉心臓はポンプのような動きで血液を循環させるため、胸骨圧迫は押して(元の位置まで)戻すことが重要。押しが弱い・戻りきらないと十分な血液が回らず、押しが強すぎると骨が折れる可能性があります。質の高い胸骨圧迫を行うには、深さ5㎝(乾電池の長さくらい)でこの押し戻しをリズムよく行うことが必要です。交代する時も入れ替わりは素早く行い、圧迫を止めないようにしましょう。

(5)+α 人工呼吸できる場合は…

人工呼吸は血中酸素濃度を上げ、全身に酸素を送り込むことができますが、方法がわからない、感染リスクが懸念される等の場合は、胸骨圧迫のみ行いましょう。(※窒息や溺水の場合は、人工呼吸を行うのが望ましい。)

〈胸骨圧迫30回ごとに、人工呼吸2回行う〉

① (ある場合は)感染防護具を付ける。

② 頭部を後ろに倒し(後屈)、あご先を挙上し、気道を確保する。

③ 息が抜けないよう鼻をつまみ、1秒吹き込む(2回)。

この時空気が入っているか胸の上がりを確認する※気道確保から人工呼吸まで10秒以内で行う

〈感染防護具〉人工呼吸はできるだけ感染防護具を使用しましょう。AEDのセットに入っていることもあり、朝倉先生は人工呼吸シートが入っている小さな袋型のキーホルダーを常に身に着けておられるそう。1つカバンに着けておくのもいいですね。

(6)AEDの使用

AEDが来たらすぐに電源を入れましょう。音声指示がない限りは胸骨圧迫を続けてください。

① 音声の指示に従い、電極パッドを貼る。

※汗や水で濡れている場合はふき取る。

② AEDが自動で心電図を解析し、電気ショックの要否を判断する

③ ショックが必要な場合、指示に従いボタンを押す。

※AEDを使う際、服を脱がせることにためらいがあるかもしれませんが、救命のためであれば服を脱がせる・切る等の行為は法律上問題ありません。抵抗がある場合は、服の下から電極パッドを貼ることも可能です。また、AEDには録音機能があり、行った救命処置が正しく記録されるため、救助者の安全も守られています。

BLS(一次救命処置)一連の流れ

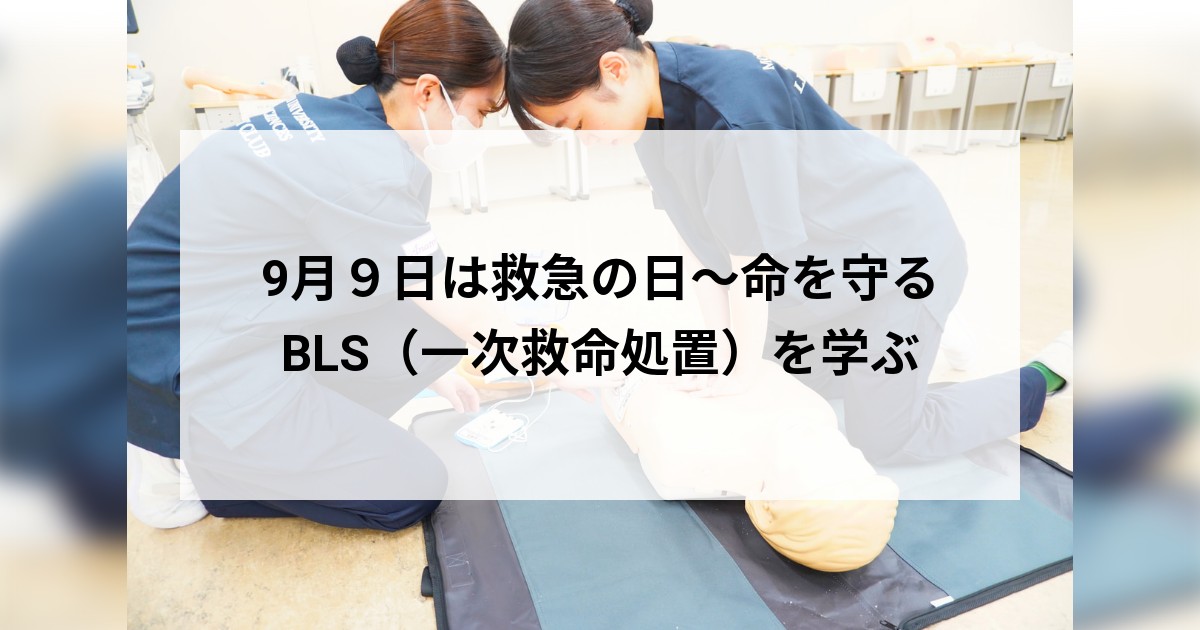

体験レポート

今回は朝倉先生と、先生が顧問を務めるライフサポート部の学生と一緒に、BLSの一連の流れを実施。胸骨圧迫を2分間続け、その精度を専用アプリで確認しましたが、想像以上に体力を消耗し、疲れでテンポが乱れてしまいました。自分ではできているつもりでも実際は不十分で、繰り返しの練習の必要性を痛感しました。

|

|

|

学生は「救命は大切ですが自分の命があってこそ。まずは安全確保を」と話してくれました。また、直接命を助ける以外にも、傷病者をヒューマンチェーンで囲みプライバシーを守るなど、傷病者や救助者のためにできることはたくさんあるとのこと。現に、私が胸骨圧迫をしている時も隣でテンポをサポートしてくれました。「少しでも多くの人が行動できれば、救命率は上がると思うので、「小さな勇気」を大切にしてほしい」と想いを語ってくれました。

最後に~朝倉先生から~

私は応急手当普及員として、ライフサポート部をはじめ、多くの方に質の高いBLSが行えるよう普及活動をしています。それは家族や友人などみなさんの大切な「周りの人・隣の人」を救える自分になってほしいという想いからです。救命が必要になる場面では、どうしても身近な人である場合が多く、そんな時、何もできずに後悔するのは、きっととても苦しいことだと思います。だからこそ、隣にいる人を助けたいという気持ちを、心のどこかに持っていてほしいです。その思いを行動につなげるためにも、BLSについて正しく理解し、できるだけ質の高いBLSを実践してほしいと考えています。そのためにも、年に一回は講習を受けに行ってもらえると嬉しいです。

森ノ宮医療大学 ライフサポート部

部員数:161名(取材時)

活動日:毎週月曜日1時間

活動目的:胸骨圧迫やAEDの普及活動/マラソン大会等での救護ボランティア活動

活動内容:BLSトレーニング・災害時の応急手当法・高度シミュレーター機器を用いての緊急時対応 等々

Instagram:森ノ宮医療大学 ライフサポート部活動内容は2年生の役員が中心となり、企画・運営しています。救命処置から一般の方でも日常生活で行える傷病手当の方法まで幅広く学び、その普及を目指して日々活動しています。今年度より本学に新設されたシミュレーションセンターが部活動の拠点となったことで、高度シミュレーターを使用した実践的なトレーニングを行っています。

この記事についてのご感想やご質問があれば、ぜひInstagramのコメント欄で教えてください!みなさんのコメントをお待ちしています✨

セラピア | Instagram

【この記事を書いた人】

アニメっ子

アニメ鑑賞で毎日エナジーチャージ。漫画・映画・韓ドラも愛してやまない、泣けるシーンには秒で落涙する20代女子。

出典:

出典: