みなさんは人生の終わり方について考えたことがありますか。病気や老衰などの様々な理由から、自身やご家族の「人生の最期」を考える機会も少なくありません。そんな時、残された時間をできるだけ穏やかに、その人らしく過ごすために行われる医療的ケアを「終末期ケア」といいます。今回はそんな終末期ケアについて看護師の久木元先生にお話を伺いました。

今回お話をお聞きした人

森ノ宮医療大学 看護学部 看護学科 教授 / 久木元 由紀子 先生

カリフォルニア大学サンフランシスコ校大学院で修士号(看護学)を取得。日米の急性期病院にて看護師として勤務した後、看護師養成に従事。2018年4月より現職。看護師として勤務していた際に、多くの苦痛を抱えた患者さんと出会い、その経験から終末期ケアに関わる機会が増える。現在は看護学生に終末期ケアの大切さを伝えている。

終末期ケア(ターミナルケア)とは

終末期ケアは、延命のために行う治療ではなく、治療が有効でなくなった患者さんに対して苦痛を緩和し、その人らしく人生の最期を迎えるために行われるケアを指します。これは患者さんだけでなく、そのご家族も含めた生活の質(QOL)の維持・向上を目的としています。近年では緩和ケアの一環として捉えられ、がんや心臓病、老衰など、様々な症状を患った方の終末期のケアとして行われます。患者さんが望む場所で望むケアを受けることが尊重されているため、病院に限らず、介護施設、在宅ホスピス、自宅でも受けることができ、自身で選択することができます。

※緩和ケアの話は、こちらの記事をご覧ください。

関連記事:https://therapia.morinomiya-u.ac.jp/category/medical-work/post-43.html

終末期とは?

〈定義〉

公益社団法人全日本病院協会が定める『終末期医療に関するガイドライン』によると終末期の定義は下記となっています。

1、複数の医師が客観的な情報を基に、治療により病気の回復が期待できないと判断すること

2、患者が意識や判断力を失った場合を除き、患者・家族・医師・看護師等の関係者が納得すること

3、患者・家族・医師・看護師等の関係者が死を予測し対応を考えること

〈心理状況〉

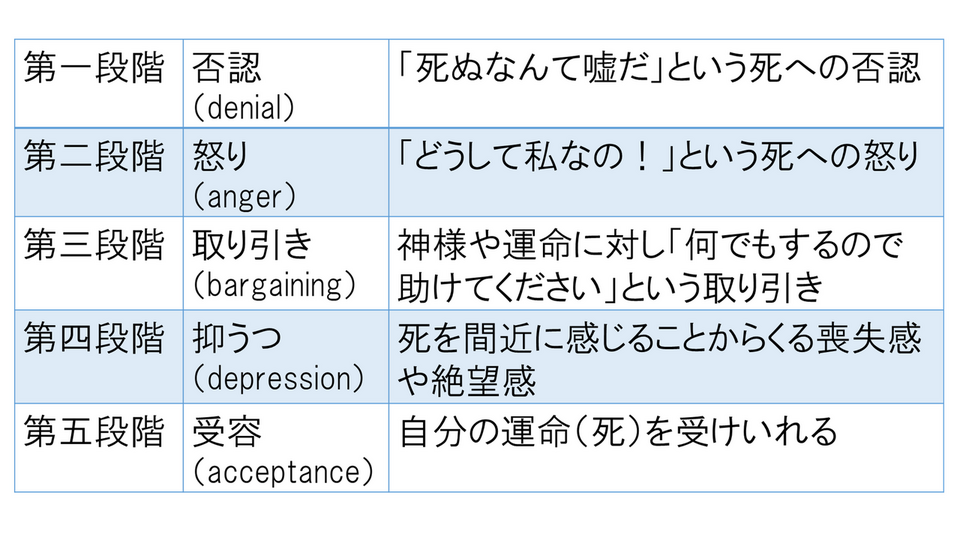

終末期を迎えた患者さんはアメリカの精神科医エリザベス・キューブラー=ロスにより提唱された「5段階の心理状況」をたどることで死を受け入れるといわれています。これは患者さんだけでなく、ご家族にも当てはまり、各段階をいったりきたりするのが特徴です。このような心理状況を理解しておくことで、患者さんの気持ちを受け入れやすくなり、ご家族の精神的負担も軽減します。

どんなケアが受けられる?

身体的苦痛

痛み・息苦しさ・倦怠感・動けないことなどの身体的苦痛のケアを行い、食事、入浴、排せつ介助といった日常生活を支援します。特に、痛みの緩和を目的とした薬物療法や、その他にも経管栄養、補液、酸素投与などを行うこともあります。また、患者さんの身体症状や気分に合わせて、軽い運動やマッサージ、タッチケアなどを提案することもあります。

精神的苦痛

不安・恐れ・いら立ち・怒り・孤独感・うつ状態などの精神的苦痛をケアします。終末期の患者さんは死への恐怖、病状の悪化などから、過度なストレスがかかることも。その場合、不眠やせん妄などの身体的症状を引き起こすことがあるため、カウンセリングや、リラクゼーション法を行います。症状が強い場合は、薬物療法を行い、精神科と相談してケアにあたります。

社会的苦痛

仕事や家族、経済的な問題・相続・人間関係など、社会面から感じる苦痛をケアします。患者さんやご家族が抱える問題に対して、医療ソーシャルワーカーやケアマネジャー等と相談し、治療費や自治体などの社会的支援について情報を共有するなどを行います。

スピリチュアルペイン

人生の意味、罪の意識、価値観の変化、死への恐怖、死生観など、人生そのものに対して感じる苦悩や悩みのケアにあたります。死は誰にでも訪れるものですが、「死を受け入れる」ということは容易にはできません。ご家族や、医療関係者がそういった悩みを聴き、不安を和らげます。

ご自身・家族ができること

終末期ケアで大切なのは、患者さんが人生の最期をどう迎えたいのかということを考え発信し、それをご家族も理解することです。病状が進むと、相槌をしているように見えても判断ができていない状態であったり、自身の意志を伝えられなくなったりします。そうなる前にご家族と一緒に話しておくことが重要です。

そのような話し合いを「人生会議(アドバンス・ケア・プランニング)」といいます。自身の価値観や悩み、望む医療ケアなどを、信頼できる人と話し合うことで、不安な気持ちを共有し、病状が進んだ際にも本人の意思のもと望んだケアができるようになります。また、厚生労働省が行った人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査によると、「どこで最期を迎えたいかを考える際に重要だと思うこと」という問いに対し「家族等の負担にならないこと」と回答した人が最も多いという結果に。こういった面からも、自身の意思を伝えておくことはご家族の負担を減らすことにもつながります。

※人生会議について(厚生労働省):https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02783.html

久木元先生からのメッセージ

終末期ケアを含めた緩和ケアの考え方は、日本でも広まっていますが、まだ十分ではありません。治癒を目的とした治療ももちろん大切なのですが、患者さんが何を求めているか、苦痛はないか、といったことを聴き取り、理解することが大切です。緩和ケアの導入は、医師からの提供もありますが、患者さん自身や家族が希望を伝えることでケアプランに導入される場合もあります。ですので、家族と共に人生会議を行い、意思を確認しておくことが大切です。また、終末期は苦痛を感じることが多いため、一人でため込むのではなく、ご家族や医療従事者、友達など、話を聞いてくれる方に相談するようにしましょう。特に、緩和ケアチームや緩和ケア認定看護師がいる病院では、苦痛を理解しサポートしてくれる体制が整っています。また、ご家族の支えは重要ですが、私は自身のセルフケアができてこそ、人を支えられると感じています。終末期ケアにあたり、ご家族も自分自身が元気で、健康的な状態であることが大切です。医療機関はそういったご家族のサポートもしてくれるので、第三者の手もかりながら、ご本人と最期の時を過ごしてほしいと思います。

この記事についてのご感想やご質問があれば、ぜひInstagramのコメント欄で教えてください!みなさんのコメントをお待ちしています✨

セラピア | Instagram

【この記事を書いた人】

アニメっ子

アニメ鑑賞で毎日エナジーチャージ。漫画・映画・韓ドラも愛してやまない、泣けるシーンには秒で落涙する20代女子。