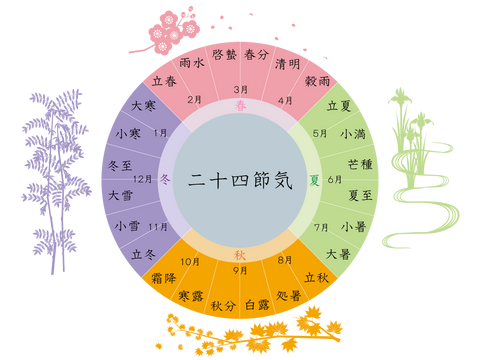

残暑お見舞い申し上げます。みなさんは二十四節気(にじゅうしせっき)という暦をご存じでしょうか。これは一年の四季をさらに六つに分けてそれぞれ季節を表す名前をつけたもので、今年は8月23日から9月6日までが処暑(しょしょ)にあたります。“暑さが落ち着くところ”という意味合いではあるものの依然として暑い盛りですね。処暑は秋の分類に属しますが、最も夏バテが出やすい時なのです。夏バテは、暑気当たり・夏負けなどと言われます。今回は夏の疲労感が軽くなるツボ、そして夏の過ごし方をご紹介します。

今回お話をお伺いした先生

森ノ宮医療大学 医療技術学部 鍼灸学科 准教授/鍼灸師 増山祥子 先生

専門分野は臨床鍼灸学。研究テーマは「日本で実施された鍼の臨床試験の質の評価」、「がん緩和ケアと鍼灸 EBM/NBMの研究」。2007年4月に本学に着任。助教・講師を経て2018年4月より現職。森ノ宮医療大学附属鍼灸臨床センターで施術も担当。

夏バテとは

冬から春、そして夏になるにつれて気温が高くなっていきますが、体が徐々に夏の暑さや湿度に慣れていき、暑ければ発汗することで体温を一定に保ち体の内に熱がこもらないようにします。日本では高度経済成長期以降にエアコンが普及しました。そのため近年では、室内はエアコンで涼しく、外は猛暑という環境が生まれ、室内外での温度差が10度以上という環境も当たり前になってきました。これが体へのストレスとなり、夏バテの一つである疲労と化すのです。その状態が進むと自律神経の働きが低下し、体温調整がうまくできなくなり、不眠・イライラなどの精神症状や消化機能低下による食欲不振・下痢などの身体症状を引き起こします。さらに冷房の効き過ぎによる血液循環機能の低下で、冷えやむくみ等の症状があらわれ、これらの症状を総合して「夏バテ」と表現します。

東洋医学における病気の原因

東洋医学では病原を外因・内因・不内外因といい、そのうち外因は気候など外的要素(外邪(がいじゃ))による不調を指します。六淫((りくいん)風邪・寒邪・暑邪・湿邪・燥邪・火邪※)と呼ばれる6つの外邪の影響で体調を崩すとされ、このうち夏季は暑邪、湿邪、火邪の影響を受けることによって体調を崩すケースが多いです。エアコンの冷えを感じる場合、寒邪の影響も受けているといえます。

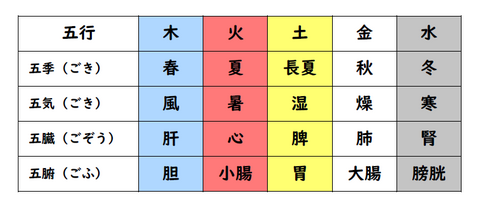

また、陰陽五行説に基づく五行色体表(ごぎょうしきたいひょう)では、「長夏(=夏の終わりから秋のはじめ)」は湿が苦手とされ「脾胃(=胃腸の消化吸収機能)」への影響が強いことがわかります。冷たい飲料の過剰摂取、クーラーの冷え過ぎに注意すべきであるといえます。

さらに東洋医学では人体を「気血水(きけつすい)」でとらえます。気=エネルギー、血=全身に栄養を与える血液、水=消化吸収して体内を潤す水分であり、3つのバランスが取れているのが健康な状態です。外邪により「気」が奪われると疲れや倦怠感があらわれ、血や水の巡りにも影響が及びます。つまり夏バテは、気血水の乱れとして説明できるのです。

※六淫:それぞれ一文字目の漢字が原因となり不調をきたします。

五行色体表:上記以外にも多くの要素が分類されています

五行色体表:上記以外にも多くの要素が分類されています

夏バテのツボをご紹介!嬉しいことに夏バテ予防にも有効です!!

夏バテの仕組みはわかりましたが、症状があらわれたらどうするか?です。そこで夏バテのツボを増山先生に教えていただきました。セルフケアができるので、みなさんも指で呼吸に合わせてゆっくりじわ~とツボ押しをしたり、お灸(市販されている台座灸など)を据えて刺激してみましょう。※台座灸の使用方法と注意事項をよく読みやけどには十分注意してください。

自律神経の乱れで生じる倦怠感やイライラ、不眠症状

・内関(ないかん):手首内面のシワから指3本。心を落ち着かせる。ツボ押し〇、セルフお灸〇

・百会(ひゃくえ):頭のてっぺん。気の巡りをよくする。不眠などの改善。ツボ押し〇、セルフお灸×

食欲不振などの消化器系の不調

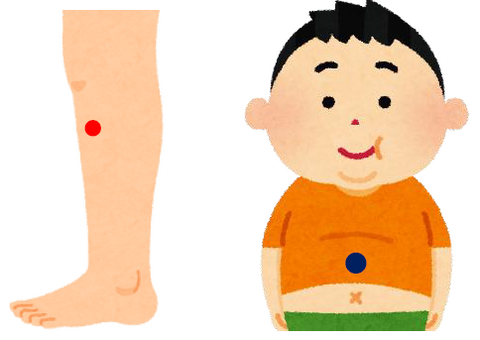

・足三里(あしさんり):膝の下あたり、やや外側。胃の不調が改善される。ツボ押し〇、セルフお灸◎

・中脘(ちゅうかん):へそとみぞおちの中央。食欲不振や胃腸症状によいツボ。ツボ押しではなくセルフお灸◎

血液循環低下による冷え、むくみ

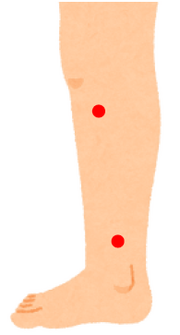

・三陰交(さんいんこう):足首の内くるぶしから指4本上あたり。冷えや月経不順・月経痛など女性疾患にもよいツボ。ツボ押し〇、セルフお灸〇

・陰陵泉(いんりょうせん):ひざ内側の骨の下のくぼみ。水分代謝を改善するので、むくみに有効。ツボ押し〇、セルフお灸〇

夏の過ごし方 ―現代にも通ずる教え 貝原益軒『養生訓』―

江戸時代中期、儒医 貝原益軒(かいばらえきけん)が『養生訓』という書物を残しています。これは読んで字のごとく養生のための訓(おしえ)で、益軒が亡くなる前年83歳のときに書かれた書物です。(当時の平均寿命は40歳だったことを考えると長寿!)『養生訓』巻第六において夏の養生について述べられています。たとえば、

「夏月(かげつ)最も保養するべし。」

夏は四季の中で最も健康を心がけるべきだ。

「夏は発生の気いよいよ盛んにして、汗もれ、人の肌膚(きふ)大いに開くゆえ外邪入やすし。涼風に久しくあたるべからず。」

夏は汗をかいて毛穴が開いたままになり、そこから外邪が入りやすくなるため涼しい風に当たりすぎるのはよくない。

「陰気かくれて伏陰にある故、食物の消化する事おそし。多く飲食すべからず。温なる物を食ひて、脾胃をあたゝむべし。冷水を飲べからず。」

夏は陰の気(内臓を正常に保つ働き)が体内に隠れてしまう(本来の働きができない)ため食物の消化が遅い。それゆえ少なめに飲食をし、温かい物を食べて脾胃を温め、冷たい水はできるだけ飲まない方がよい。

今から300年以上も前に書かれた書物でありながらも、現代に通ずる教訓です。夏を元気に過ごすため、この教えを意識したいですね。

増山先生から夏バテ予防のポイントを東洋医学のいくつかの概念と『養生訓』の共通点を示してもらいながら、関連のあるツボを教えていただきました。これらのツボを覚え、夏バテかな?と感じたらツボを押したり、お灸を据えたりしてください。夏の疲れをリフレッシュし、残暑を乗り切りましょう!

この記事についてのご感想やご質問があれば、ぜひInstagramのコメント欄で教えてください!みなさんのコメントをお待ちしています✨

はくまい

美味しいごはん(とお酒)が大好き!ごはんのために働き、ごはんのために眠る!!今日もカロリーと幸せを噛みしめ、数字より気持ちで生きる30代おなご。