4月から新年度が始まり、新しい環境や人間関係で気を張っている人も多いのではないでしょうか。この大型連休を境に、よく囁かれ始めるのが「五月病」という言葉…。「学校や職場に行きたくない」「何もしたくない」そんな心身のストレスを感じ始めているみなさん。今回は五月病の原因や、その対処法について精神看護学に詳しい米花先生にお話を伺いました。自身の心身をコントロールするメンタルヘルスの極意をお伝えします。

今回お話をお聞きした人

森ノ宮医療大学 看護学部 看護学科

講師/看護師 米花 紫乃先生

看護師として大学病院や単科病院にて精神看護に従事する。2015年より大阪府下の三次救命救急センターを有する総合病院にて精神看護専門看護師として患者さんやご家族、スタッフの支援に従事する。2024年7月より現職。統合失調症患者の対人関係や救命救急センターにおけるリエゾン活動に関する研究に取り組む。

五月病とは

五月の大型連休明けに起こる心身の不調を、私たちは「五月病」と呼んでいます。医学的な用語ではなく、5月頃(新生活開始1カ月後)に症状がでることから、一般的にそう呼ばれています。 4月に入学や進学、就職など、環境が大きく変化した人に起こりやすく、新しい環境に適応しようと普段よりも過度な緊張状態が続くことで、蓄積した疲労やストレスが原因となって起こります。また、この時期は寒暖差が大きいことや花粉症によるアレルギー症状などで体調を崩し、知らず知らずのうちに疲れをため込んでいることも。張りつめていた気持ちが大型連休で一気に緩むと心身に影響が出たり、連休明けに気を引き締め直さないといけないという思いから過度なストレスがかかったりして、症状が出てしまいます。

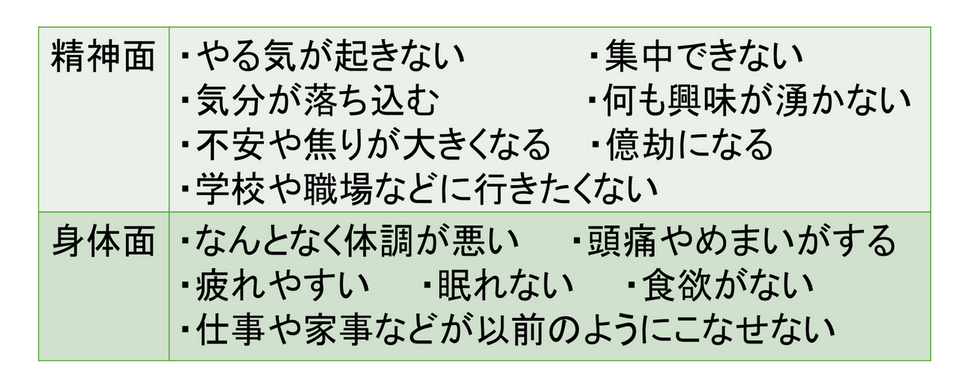

どんな症状?

五月病の症状は大きく精神面と身体面の2つ(下表)。症状は様々ですが、2週間以上続くと状態が悪化することが多いため、まずは信頼できる人や職場・学校の健康管理センター、住まいの近くにある精神保健福祉センター、相談窓口等に相談してみることが大切です。また、更に症状が進むと、場合によっては「適応障害」「うつ病」と診断されることもあるため、2週間以上続くようなら早めの受診をおすすめします。「こんなことで受診していいの…」と思われる方もいますが、米花先生いわく、「こんなこと」の度合いが他者からみれば深刻であったということも。しんどさが続き、ひとりで悩んでいるなら、一度精神科や心療内科の受診も検討してほしいとのことです。また、これらの症状は本人が気づきにくいこともあるため、周りが声をかけることも必要です。

〈相談窓口〉

こころの耳(厚生労働省)https://kokoro.mhlw.go.jp/

こころもメンテしよう(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/

五月病になりやすい人

五月病は誰にでも起こる可能性があります。なんと4人に1人が五月病を経験したことがあるという調査結果も。一例ですが、特に下記のような環境・性格である人は、負荷が大きく、またそれを上手に発散できない傾向にあるため注意が必要です。

〈環境〉

・4月に入学、進学、就職、異動、転勤、転職した

・新プロジェクトや課題等、責任が伴うことを任された

・生活リズムが乱れている

・冬から春にかけて繁忙期、長時間残業をしていた

〈性格〉

・真面目、完璧主義

・責任感があり、一人で抱え込みがち

・ストレス耐性が弱い

五月病の予防・対策!

新生活が始まった方はもちろんですが、普段から心がけておくことがストレス緩和には大切です。下記4つのポイントをチェックしてみてください!

1、ストレスや疲労を溜めない

まずは疲労回復を心掛け、バランスのとれた食事、質の良い睡眠、適度な運動といったセルフケアを日常生活に取り入れることが大切です。高ストレス者の多くが、睡眠時間、食事がとれていないという問題を抱えており、生活リズムを整えることがストレス抑制に繋がります。米花先生が精神看護に従事されていたときも、その人の生活リズムを知り、整えていくことを大切にされていたそう。また、趣味に打ち込むなど、自分に合った方法で楽しみをつくるのもストレス軽減に効果的です。

2、 エンジンを全開にしすぎない

マラソンでも最初から全力疾走をするとすぐバテてしまうように、新生活でも自分のペースが掴めないまま頑張りすぎてしまう人がいます。この時期はまだ新しい生活リズムに慣れておらず、身体的な疲労の他に、環境や人間関係からくるストレスで、心身ともに疲弊しています。また、思い描いていた理想と現実とのギャップにストレスを感じる人も少なくありません。新生活の時期だからこそ、自分の体と心と相談しながらペースを確立していきましょう。

3、「気にかかっていること」に目を向けてみる

「何かわからないけどもやもやする」そんな時ってありますよね。もしかすると、そのもやもやは自分が無意識のうちに感じているストレスや不安かもしれません。一度立ち止まって心を整理することで、それを意識的に認識し対処法を見つけやすくなります。小さなストレスが後に大きくなることもあるので、自分が今何を感じているのか振り返ってみるようにしてください。

4、毎日決まった目標を達成する

小さな目標でも達成できれば、気分が上がりますよね。例えば、朝ご飯を食べる、挨拶をするなど簡単でいいので、自分で決めた目標を1日の中に取り入れ達成していくと、自己肯定感が上がるだけでなく、生活のリズムも整います。

米花先生からのメッセージ

新しい季節となり、日々追われるような毎日を送られている方も多いかと思います。そんな誰もが疲れを感じやすい5月という時期をきっかけに、自分が今どんな状況にあるのか、ゆっくり深呼吸しながら自身と対話する時間を大切にしてほしいと思います。見えにくくなっていた自分の頑張りや、周りにいてくれる人たちが見えてくる時間になるかもしれません。考えるのもしんどいと感じるときは、自分なりの疲れを和らげる方法を取り入れることや、ホッとできる時間や場所、人との時間で、少しでもエネルギーをチャージしてほしいと思います。そして、何もできなかったと思いすぎず、一日を積み重ねていく自分を思いきり褒めてあげてくださいね。

この記事についてのご感想やご質問があれば、ぜひInstagramのコメント欄で教えてください!みなさんのコメントをお待ちしています✨

セラピア | Instagram

【この記事を書いた人】

アニメっ子

アニメ鑑賞で毎日エナジーチャージ。漫画・映画・韓ドラも愛してやまない、泣けるシーンには秒で落涙する20代女子。