育児は初めてのことばかりで、不安になることが多いですよね。そんなとき、親の強い味方となるのが「乳幼児健診」。私にも4歳の娘がいますが、他の子どもと比べて落ち込んでしまうことが何度もあり、そのたびに健診でさまざまな相談をし、不安を解消してきました。また、健診は親が気づいていない問題を見つけることも目的の一つです。子どもの発育にとって非常に重要な「乳幼児健診」について、私の娘のエピソードも交えながらご紹介します!

今回お話をお伺いした人

森ノ宮医療大学 看護学部看護学科 講師/看護師・養護教諭 黒岩 志紀 先生

森ノ宮医療大学大学院 医療科学専攻修了(博士(医療科学))。学生時代に小児がんの子どもたちと出会い、小児科の看護師を志す。総合病院やクリニックでの勤務、養護教諭としての経験も持ち、3姉妹の母親としての子育て経験も活かして、2023年4月から森ノ宮医療大学で小児看護学を教えている。クリニック勤務時には乳幼児健診への同行経験もある。

乳幼児健診とは?

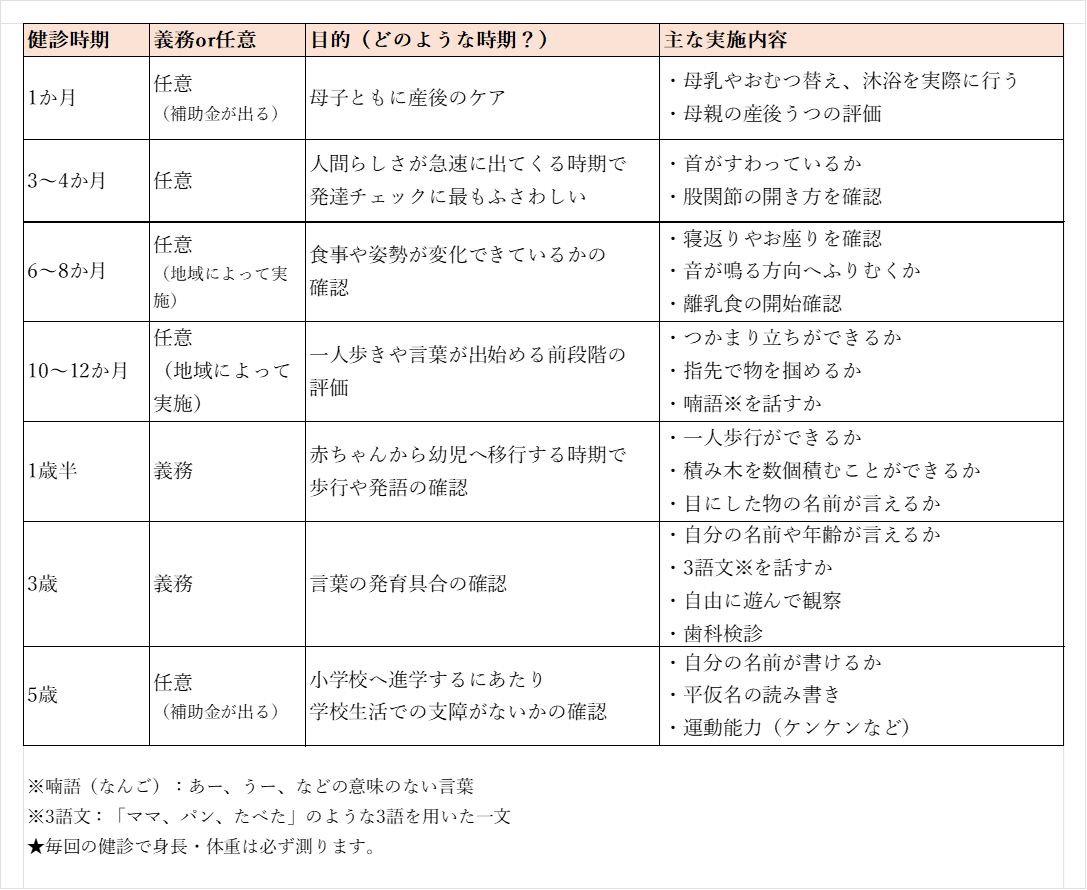

乳幼児健診は、出生~小学校入学前までの間に、市区町村が必要と認めた月齢や年齢で、主に役所の保健センターで行われます。この中には、法律で受診が義務付けられている健診もあり、それらは無料で受けることができますが、任意の健診は市区町村によっては自己負担が発生する場合もあります。健診は、保護者の育児の悩みについても、医師や看護師、保健師、栄養士などの専門家に相談できる貴重な機会です。

乳幼児健診の種類

ここからは、特に国や市区町村で重要視している3つの時期の健診について、筆者体験談とともにご紹介します。

1か月児健診

出生した医療機関で行われることが多く、赤ちゃんだけでなくお母さんの体や心の状態も医師が診てくれます(母:産婦人科医師、子:小児科医師)。1か月児健診は重要視されているため、最近は国から補助金が出るようになり、多くの市区町村で自己負担なく受けることができます。

~筆者体験談~

「エジンバラ産後うつ病自己評価票」という

・(母親が)笑うことはありましたか?

・理由もなく不安になりましたか?

など母親に関する10項目に回答した結果、産後うつと評価されました。初めての育児で無意識のうちに力が入りすぎていたようです…。

哺乳瓶を嫌がることや便秘などの不安を相談すると、「全てを自分で抱え込まず、周りの人にも頼っていいんですよ」と声をかけてもらい、心が軽くなりました。また、紹介された地域の子育て支援センターにも参加し、気持ちがとても楽になったことを今でも覚えています。

1歳半健診

赤ちゃんから幼児へと成長する大切な時期です。この健診で特に見られるのは、一人で歩けるか、離乳食から幼児食へ移行できているかです。

~筆者体験談~

健診時、娘はまだ一人で歩けませんでした。一人歩きができない子どもには大きく分けて、①下半身に異常がある場合、②歩くことに興味や関心がない場合の2タイプがあります。見分けるポイントは、つかまり立ちができるかどうか。娘はできていたので、②のタイプでした。

保健師の方に「お子さんの目線より少し高い場所に好きな食べ物やおもちゃを置いてみてください」とアドバイスをもらい、家で試してみると、歩行が徐々に上達、1歳9か月頃には安定して歩けるようになりました。

3歳児健診

自閉症の診断が始まるのはこの時期が最も多いです。特定の物事やルールに強いこだわりがないか、好き嫌いが極端でないかなどを、自由に遊ぶ様子を見ながら評価します。

~筆者体験談~

私の娘は体の発達が少し遅く、低身長で指導を受け、3歳児健診後から半年ごとに再健診で経過観察を受けています。現在は標準身長より2標準偏差(-2.0SD)※のラインにとどまっていますが、この-2.0SDを下回ると、小児科の医療機関での受診を勧められます。医療機関では、成長ホルモンの分泌やレントゲンで骨の成長を調べ、必要に応じて成長ホルモンの注射治療を検討することになります。ただし治療は高額で、体重20kgの場合、約15万円/月ほどかかります。簡単には決められませんが、子どもの将来を考えると、思春期前の小学生のうちに治療を始めることが望ましいとされています。

※一般社団法人日本小児内分泌学会より

https://jspe.umin.jp/medical/chart_dl.html

子育てをする保護者のみなさんへ

子どもの発達には個人差があるため、健診のチェック項目をすべてクリアできなくても、必ずしも体に異常があるわけではありません。健診で明確な診断がつくことは少ないですが、必要に応じて医療機関の受診につなげる大切な役割があります。だからこそ、任意の健診も積極的に受けることをおすすめします。また、どんな小さなことでも不安や気になることがあれば、健診を活用して専門家に相談してみてください。力を抜いて、今だけの子育ての時間を楽しみましょう!

この記事についてのご感想やご質問があれば、ぜひInstagramのコメント欄で教えてください!みなさんのコメントをお待ちしています✨

【この記事を書いた人】

コーヒーソムリエ

コーヒーがあるとき~(^^)ないとき~(_ _)の生粋の大阪人。保幼小の教員免許をもつ子ども大好きフルタイムワーママ。